- Philharmonischer Moment

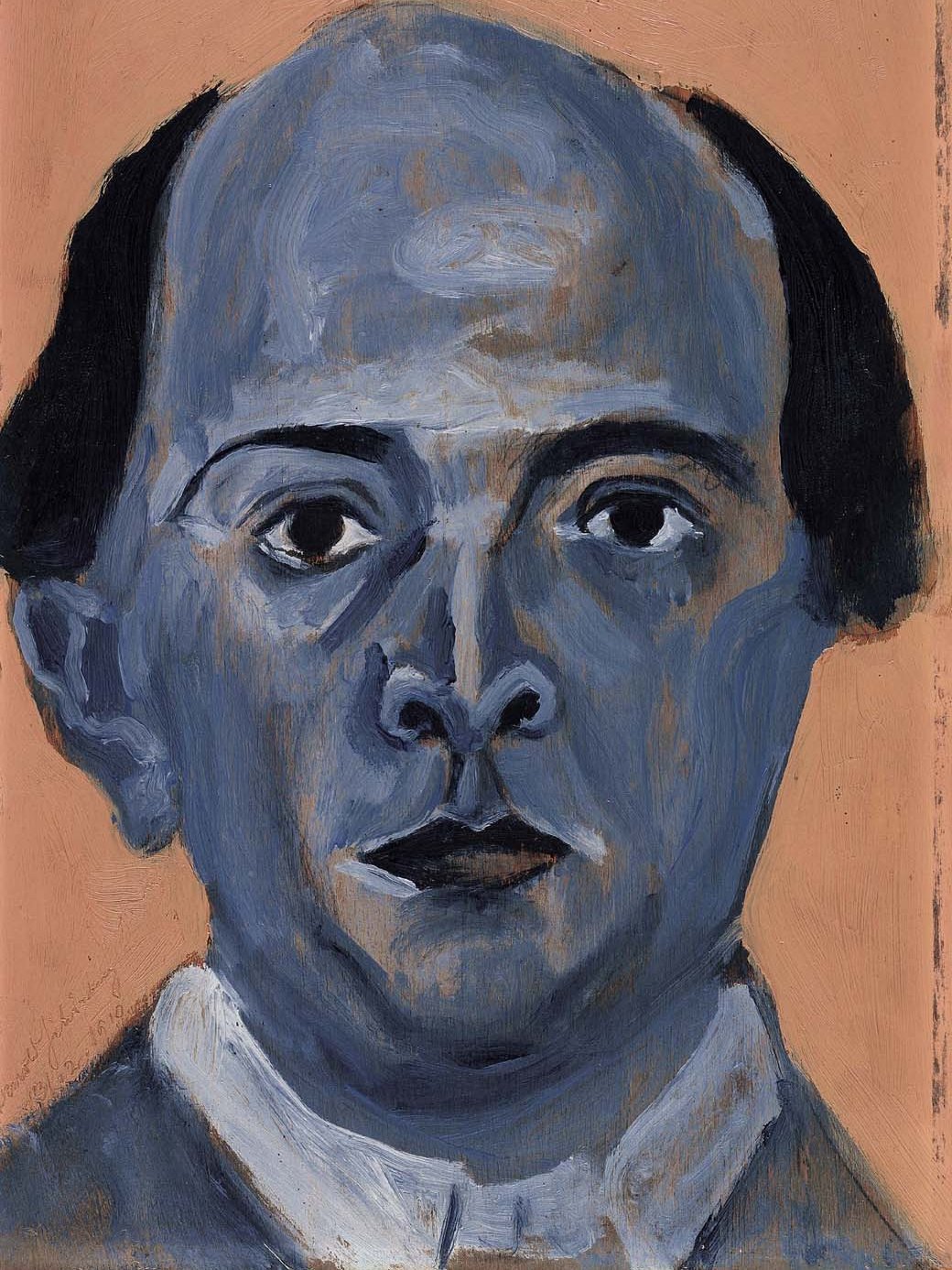

Sie gehören zum Anspruchsvollsten, was jemals für ein großes Symphonieorchester komponiert wurde: Arnold Schönbergs Variationen für Orchester op. 31. Die Uraufführung durch das Orchester in Berlin im Dezember 1928 unter Wilhelm Furtwängler geriet jedoch zum Fiasko. Ein philharmonischer Moment.

Arnold Schönberg hasste Revolutionen, auch musikalische. Er beanspruchte nicht, mit seiner Zwölftonmethode einen Bruch in der Musikgeschichte eingeleitet zu haben, sondern sah sich als Fortsetzer und Vollender der klassischen Tradition. Diese recht kühne Selbsteinschätzung entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zum Credo der deutschen Musikwissenschaft. Doch gab es auch oppositionelle Stimmen, die man nicht als Äußerungen unverbesserlicher Reaktionäre abtun konnte.

Der prominenteste Kritiker hieß Wilhelm Furtwängler. Seine Autorität war selbst im Kreise von Schönbergs Anhängern groß, denn – trotz ästhetischer Vorbehalte – hatte der Berliner den Wiener wiederholt aufgeführt. Er respektierte den seit 1925 an der Preußischen Akademie der Künste lehrenden Schönberg und unterstützte ihn auf vielfältige Weise; Schönberg seinerseits verehrte Furtwängler lebenslänglich als den führenden Dirigenten des Jahrhunderts.

Zwischen diesen beiden doch sehr ungleichen Brüdern im Geiste bestanden durchaus Gemeinsamkeiten. Schönberg wie Furtwängler sahen in der deutschen Musik den Gipfel der abendländischen Tradition – und sie glaubten an eine produktive Fortsetzung dieser auf Bach zurückgehenden Tradition. Furtwängler widmete sich deswegen wiederholt so unterschiedlichen Komponisten wie Hans Pfitzner, Max Trapp, Günter Raphael, Heinrich Kaminski, Ernst Pepping und Karl Höller; wegen Paul Hindemith riskierte er 1934 sogar einen Eklat mit den Nazis und trat, als man seine Forderungen nicht erfüllte, von allen Ämtern zurück. Der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker und des Leipziger Gewandhauses engagierte sich aber auch für zahlreiche ausländische Zeitgenossen, unter ihnen Strawinsky, Respighi, Bartók, Ravel und Honegger – und wagte es, Chopin auf eine Stufe mit Bach zu stellen.

Für eine deutsche musikalische Vorherrschaft

Solche Ansichten lagen Arnold Schönberg denkbar fern. In einem Brief an Alma Mahler, geschrieben wenige Tage nach dem Kriegsausbruch 1914, bekannte er: »Ich konnte nie etwas anfangen mit aller ausländischen Musik. Sie kam mir immer schal, leer, widerlich süßlich, verlogen und ungekonnt vor. Ohne Ausnahme […] Diese Musik war längst eine Kriegserklärung, ein Überfall auf Deutschland.« Unverhofft gab die Weltgeschichte dem Neuteutonen nun Mittel an die Hand, einmal gründlich aufzuräumen: »Aber jetzt kommt die Abrechnung!« frohlockte Schönberg, »jetzt werfen wir diese mediokren Kitschisten wieder in die Sklaverei und sie sollen den deutschen Geist verehren und den deutschen Gott anbeten lernen.«

Er stand mit solchen Ansichten nicht allein – man denke an Thomas Manns Gedanken im Kriege und seine Betrachtungen eines Unpolitischen. Noch 1921 äußerte Schönberg gegenüber seinem Schüler und späteren Assistenten Josef Rufer, die Zwölftontechnik sichere »der deutschen Musik die Vorherrschaft für die nächsten hundert Jahre«. Daraus wurde bekanntlich nichts. Furtwängler faszinierten eigentlich nur die frühen Werke Schönbergs, vor allem Verklärte Nacht und Pelleas und Melisande, aber er hatte 1922 bereits die atonalen Fünf Orchesterstücke op. 16 in Berlin zu Gehör gebracht.

Den Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit bildeten dann die Variationen für Orchester op. 31, deren Weltpremiere Furtwängler am 2. Dezember 1928 leitete – trotz einiger Bedenken, was die hier konsequent angewandte Zwölftontechnik betraf.

Er kritisierte insbesondere die vom Schönberg-Kreis zum Dogma erhobene Auffassung, bei der Dodekafonie handele es sich um das folgerichtige Ende der tonalen Entwicklung – sie sei vielmehr, so Furtwängler allerdings erst 1945, »der erste völlig unhistorische Schritt, der erste wirkliche Bruch mit der Geschichte.«

Warum hat er sich dann diesem Werk verschrieben? Weil er sich verpflichtet fühlte, auch solche Stücke zur Diskussion zu stellen, die seinem ästhetischen Gefühl, seinen Grundüberzeugungen zuwiderliefen? Vielleicht spielte es auch eine Rolle, dass er selbst die Vollendung der Orchestervariationen angestoßen hatte. Denn Schönberg laborierte seit 1926 an dem Werk, hatte – es betraf die 5. Variation – den Faden verloren und versuchte mehrmals, die ursprüngliche Konstruktionsidee wiederzufinden.

Erst Furtwänglers Rückfrage, wie weit denn das neue Werk gediehen sei, motivierte ihn zur Fortsetzung der Arbeit, und er antwortete dem Dirigenten im Mai 1928, die Variationen seien zu drei Vierteln fertig und brauchten »gewiss nicht mehr als 14 Tage zur Fertigstellung«. Tatsächlich konnte er die Partitur erst Mitte September abschließen.

Ein schier unglaubliches Tohuwabohu

Und damit begann die Katastrophe. Gregor Piatigorsky, seit 1924 Erster Cellist der Berliner Philharmoniker, erinnerte sich 1965 in seinen Memoiren an ein schier unglaubliches Tohuwabohu bei den Proben zur Uraufführung des unfassbar anspruchsvollen Werkes: Man hatte viel zu wenig Zeit, Furtwängler ging Takt für Takt die Partitur durch, aber kein Mensch verstand irgendetwas. Warum klang Fis-Dur nicht wie Fis-Dur? Warum sahen die 16tel-Noten so seltsam aus? Wie spielt man gleichzeitig Pizzicato und Arco? Am nächsten Tag erschien Furtwängler mit der Hiobsbotschaft: Wir haben nur noch eine Probe; und der Komponist wird beim Konzert anwesend sein! Doch dann mittags die Teil-Erlösung. »Meine Herren«, verkündete Furtwängler erleichtert, »ich habe soeben die schönsten Nachrichten aus Wien erhalten: Der Komponist kommt nicht.« Großer Jubel, Bravorufe. Man würde zwar das Stück nicht retten können, aber die Selbstachtung. Tatsächlich lobte ein Kritiker »Furtwängler und die Philharmoniker, die in der Überwindung der fast grotesken Schwierigkeiten dieser Partitur ihr überragendes Können von neuem bewiesen.« Der im Saal anwesende Anton Webern hörte das anders und kabelte seinem Meister nach Wien: »Unglaublich! Ganz unverantwortlich!«

Die Presse war, das Werk an sich betreffend, einhellig negativ. »Seelenlose musikalische Rechenkunst«, »fratzenhafte Gebilde des Atonalismus«, »unheilbare Verbohrtheit« des Komponisten, so lautete der Tenor der publizistischen Attacken. Das Publikum hatte größtenteils mit eisiger Ablehnung reagiert, eine Minderheit zischte und pfiff, was das Zeug hielt, eine noch kleinere Minderheit – Schönbergs Schüler – wollte durch frenetischen Beifall den Erfolg herbeizwingen.

Furtwängler kapitulierte bedingungslos. Er dirigierte danach nur noch ein einziges Mal Schönberg, und zwar im November 1929 die Uraufführung seiner Orchesterfassung von Bachs Präludium und Fuge Es-Dur. Aber er protestierte 1933, natürlich erfolglos, gegen den Entzug der Berliner Professur und ließ auch später nichts auf Schönberg kommen. Er sah in der »beladenen Mühe eines Alban Berg, Schönberg u. a.« das Gegenstück zum »modernen Infantilismus eines Schostakowitsch«, und war stets bemüht, den Erfinder der Zwölftonmusik gegen dessen engstirnige Nachbeter in Schutz zu nehmen.

Die Musikgeschichtsschreibung hat Furtwänglers Engagement für Schönberg und etliche weitere zeitgenössische Tonsetzer kaum registriert. Sie hatte anderes zu tun; während Schönbergs nationalistische Ausfälle beschwiegen oder verharmlost wurden, musste sich Furtwängler als des Teufels Generalmusikdirektor diffamieren lassen. Und in seinen letzten Jahren musste er erleben, dass man ihn, der mit seiner Zweiten Symphonie in e-Moll die großartigste deutsche Symphonie des ganzen Jahrhunderts geschrieben hatte, als Komponisten nicht ernst nehmen wollte.

Arnold Schönberg im Exil

In Los Angeles sammelten sich in den 1940er-Jahren Komponisten, Literaten, bildende Künstler und weitere Intellektuelle, die vor den Nationalsozialisten geflohen waren.

Das Watschenkonzert

Eine denkwürdige Aufführung von Schönbergs Kammersymphonie im Jahr 1913

Marsch eines Asthmatikers

Eigentlich hätte alles schiefgehen müssen: die Entstehung von Alban Bergs Drei Orchesterstücken.