- Wissen

- Geschichte

Das hohe C des Tenors gilt immer noch als das Nonplusultra männlicher Sangeskunst. Seit Jahrhunderten stehen Tenöre im Mittelpunkt der Musikwelt: Enrico Caruso, Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano oder auch Franco Corelli – sie alle wurden gefeiert wie Popstars. Doch es geht um viel mehr als bloße Stimmakrobatik. Wir ergründen den Mythos Tenor.

Neapel, am 19. August 1921: Die Welt ist in tiefer Trauer, ein Großer wird zu Grabe getragen. Hunderttausend Menschen oder mehr säumen die Straßen, die Häuser entlang des Trauerzugs sind mit schwarzen Tüchern verhüllt. Der König höchstpersönlich, Vittorio Emanuele III., hat angeordnet, dass die Gedenkfeier in der Kirche San Francesco di Paola stattfindet, die zuvor allein royalen Zeremonien vorbehalten war. Der einbalsamierte Leichnam ist in einem gläsernen Sarg aufgebahrt, sodass ihn alle noch einmal sehen können: die gekrönten Häupter und der Geldadel, die Freunde und Weggefährten, die sich in der handverlesenen Trauergemeinde versammelt haben. In Italien hängen die Fahnen auf Halbmast, und in Neapel bleiben die Geschäfte an diesem Tag geschlossen, das Leben steht still. Und welchem »Gott« gilt diese Huldigung? Einem Tenor! Enrico Caruso, der im Alter von nur 48 Jahren verstorben ist.

Im Anfang war Caruso

Der Medienrummel, der bis heute um Tenöre betrieben wird, nimmt bei ihm, Caruso, seinen Anfang. Natürlich wäre er nie entstanden, hätte Caruso nicht über eine einzigartige Stimme verfügt: weich und mit lyrischem Schmelz, verführerisch, geschmeidig und gegründet auf baritonalem Fundament. Der Klang seiner Stimme, so formulierte es die Sopranistin Frieda Hempel, sei, »als sinke man in einen tiefen, weichen, sanften Sessel aus Samt«. Seine Breitenwirkung verdankte Caruso vor allem der Erfindung des Grammophons. 1902 stand der damals 29-Jährige erstmals vor einem Aufnahmetrichter und legte die erste seiner rund 500 Einspielungen vor. Sie gingen weg wie warme Semmeln – schon 1904 war die Millionenmarke geknackt. Caruso verdiente ein Vermögen und wusste sich zu verkaufen. Er trat nicht nur sagenhafte 863-mal in der New Yorker Metropolitan Opera auf, sondern erreichte in Stierkampfarenen auch ein Massenpublikum. Als er einmal in Berlin gastierte, tummelten sich 30.000 Menschen vor der Oper, nur um einen Blick auf den Superstar zu erhaschen. Dass Caruso ganz gezielt Informationen über sich preisgab, leistete dem Mythos weiteren Vorschub. Wie war die chemische Zusammensetzung der mysteriösen Mundspülungen, die er vor seinen Auftritten stets vornahm? Und was hatte es mit seinem Zigarettenkonsum von angeblich zwei Päckchen pro Tag auf sich?

Erben und Epigonen

An Caruso versuchten sie alle anzuknüpfen, die berühmten Tenöre der nachfolgenden Generationen, die sich im italienischen Repertoire hervortaten, sowohl stimmlich und stilistisch als auch mit Blick auf das Marketing. Als legitimer Erbe galt zunächst Beniamino Gigli, der allerdings eher im lyrischen Fach brillierte und wegen seiner »Unsitten«, etwa den inflationären Schluchzern, durchaus Kritik erntete. Mario Del Monaco, ein echter Beau, übertraf Caruso fraglos in puncto Aussehen (was ihm übrigens zahlreiche Filmrollen eintrug) und vielleicht auch mit seiner metallischen Strahlkraft in der Höhenlage, konnte mit dem Timbre des Vorbilds indes nicht mithalten. Giuseppe Di Stefano verdankte seinen Ruhm nicht zuletzt seinem Status als kongenialer Bühnenpartner von Maria Callas. Franco Corelli verfügte zwar über ein prachtvolles Stimmmaterial, übernahm sich aber schnell mit zu schweren Partien und hatte obendrein mit seiner Nervosität zu kämpfen. Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras überboten Caruso noch in Sachen Geschäftstüchtigkeit, als sie sich im Abendrot ihrer Karriere zum Ensemble der »Drei Tenöre« zusammenschlossen und ganze Fußballstadien füllten. Dass ihre Idee mittlerweile etliche Nachahmer in noch größeren Formationen gefunden hat, sorgt jedoch für eine Nivellierung: Tenöre, im Dutzend billiger.

Woher rührt der Mythos?

Es stellt sich die Frage: Was prädestiniert die Tenorhelden eigentlich zum Mythos? Warum gibt es nicht die »Fünf Bässe«, »Sieben Mezzos« oder »Vier Soprane«? Um es vorwegzunehmen: Beim Hype um den Tenor handelt es sich um ein eher junges Phänomen. Das Stimmfach bildete sich mit der frühen Mehrstimmigkeit im 13. Jahrhundert heraus, als Tenöre den Cantus firmus intonierten, den »feststehenden Gesang«, also den zentralen melodischen Gedanken mit lang gehaltenen Tönen – der Begriff Tenor leitet sich vom lateinischen Verb »tenere«, »halten«, ab. Die Gegenstimme, die sich um den Cantus firmus rankte, war dann der Contratenor, meist darüber gesetzt. Diese höhere Stimmlage stieg in der italienischen Barockoper zur beliebtesten auf: Die zentralen Partien übernahmen Kastraten, die sich bis in Sopranregionen aufschwingen konnten. Tenöre dagegen hatten allenfalls Nebenrollen zu gestalten, sie galten als weniger spektakulär.

Anders war es in Frankreich, bei Lully, Charpentier und Rameau, die für ihre Helden durchaus die Tenorstimme vorsahen, allerdings den Spezialtypus des Haute-Contre. Der durfte sich zwar in Höhenlagen sogar oberhalb des zweigestrichenen hohen Cs wagen, musste diese Töne aber nie herausschmettern, sondern wechselte dafür in die Kopfstimme, ins Falsett. Noch in der französischen Oper des 19. Jahrhunderts lebte diese Tradition fort. Prominentestes Beispiel ist die »Blumenarie« in Bizets Carmen, die Benjamin Bernheim im Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker interpretiert. An deren Ende hat der unsterblich verliebte Sergeant Don José das hohe B zu erklimmen und muss es eine gefühlte Ewigkeit lang halten, im Pianissimo und geradezu flehentlich, »con amore«, wie Bizet vorgibt.

Nimmt man diese Spielanweisung für bare Münze, ist nur eine Interpretation im Falsett oder höchstens mit der »voix mixte« denkbar, einer subtilen Abmischung zwischen Kopf- und Bruststimme. Dennoch hat es sich in den letzten Jahrzehnten unter den Tenören eingebürgert, den gefürchteten Spitzenton mit voller Manneskraft zu intonieren – eher Fortissimo und mit purer Bruststimme.

Neues Tenorideal

Der große Umbruch geschah in den 1830er-Jahren und ist dem Franzosen Gilbert-Louis Duprez zu verdanken. Er war wohl der erste, der das hohe C des Arnold in Gioacchino Rossinis Wilhelm Tell kraftvoll und dramatisch im Brustregister hervorstieß. Rossini selbst war wenig begeistert von dieser Neuerung: Duprez habe »auf die Pariser Ohren einen Anschlag verübt – mit seinem Brust-C, das nie in meiner Absicht gelegen hat«, schrieb er und verglich, wenig charmant, den Klang mit dem Schrei eines Kapauns, dem die Kehle durchgeschnitten wird. Ob beabsichtigt oder nicht: Duprez setzte damit den Grundstein für ein neues Tenorideal, das nicht mehr weich und lyrisch, sondern maskulin, heroisch und potent erscheint – klingendes Testosteron. Und genau das steckt hinter dem Mythos des Tenors.

Komponisten wie Verdi oder Puccini griffen die Errungenschaft schnell auf und komponierten ihre tenoralen Spitzentöne von vornherein für die Bruststimme. Richard Wagner musste alles freilich noch übertrumpfen. Sein Tenorheld Siegfried braucht ein Organ von eherner Kraft, wenn er im Ring sein Schmiedelied schmettert und dabei das riesenhafte Orchester übertönen muss: eine Stimme wie die des antiken Helden Stentor, so laut wie sonst 50 Männer zusammen. Wer kann darüber schon gebieten? Es gehört zur Tragik der Wagner-Interpretation, dass so viele Heldentenöre, die sich diesem Komponisten häufig widmen, ihre Karriere vor der Zeit beenden müssen, geopfert auf dem Altar des Bayreuther Meisters.

Dennoch: Lautstärke und Kraft scheinen unabdingbar zum Kult um den Tenor zu gehören. Dabei ist Tenor nicht gleich Tenor. Welten liegen zwischen den Partien des Evangelisten in den Bach’schen Passionen, der eine leichte Tongebung im deklamatorischen Stil braucht, und des Wagner’schen Tristan, der sich über fünf Stunden mit Klangexzessen verausgaben muss. Vom Buffo und vom lyrischen Tenor bei Mozart erstreckt sich das Spektrum über den »tenore di grazia« im Belcanto und den »tenore spinto« bei Verdi und Puccini bis zum Charakter- und zum Heldentenor im deutschen Repertoire. Und natürlich wandeln sich Tenorstimmen im Lauf der Karriere: Jonas Kaufmann etwa begann als Mozart-Tenor und hat sich über das italienische Fach bis zu den schwersten Heldenpartien hochgearbeitet.

»Belcanto ist wie Pilates«

Zu den heute am heißesten gehandelten Nachfolgern des großen Caruso gehört der Schweizer Franzose Benjamin Bernheim, einer der Intellektuellen in seiner Branche. Die Tenorstimme hält er eher für etwas »Unnatürliches« und weiß, dass kein Meister vom Himmel fällt. Seinen »Artgenossen« legt Bernheim diesen Tipp ans Herz: Singe nie allein das dramatische Repertoire, sondern wechsle zwischen den Stimmfächern! Er selbst kehrt deshalb immer wieder zu Rossini, Donizetti & Co. zurück: »Für mich ist Belcanto wie Pilates: Die Stimme wird sehr diffizil geführt, mit kleinen, kontrollierten Bewegungen; das trainiert auf eine gesunde Weise.«

Und was muss ein guter Tenor nun wirklich mitbringen? Enrico Caruso hat es einst knapp und bündig gefasst, in einem Satz: »Ein Sänger braucht einen breiten Brustkorb, ein großes Maul, neunzig Prozent Gedächtnis, zehn Prozent Intelligenz, harte Arbeit und ein wenig im Herzen.«

Sie verhindern das Schlimmste

Wagners Frauenfiguren sind die eigentlichen Heldinnen der Opernhandlung

Ein Lustspiel mit tödlichem Ausgang

Richard Strauss’ Oper »Salome« haftet (bis heute) der Ruf des Skandals an. Kein Wunder, immerhin wurde sie zeitweise zensiert und die Sopranistin der Uraufführung verweigerte zunächst ihre Teilnahme.

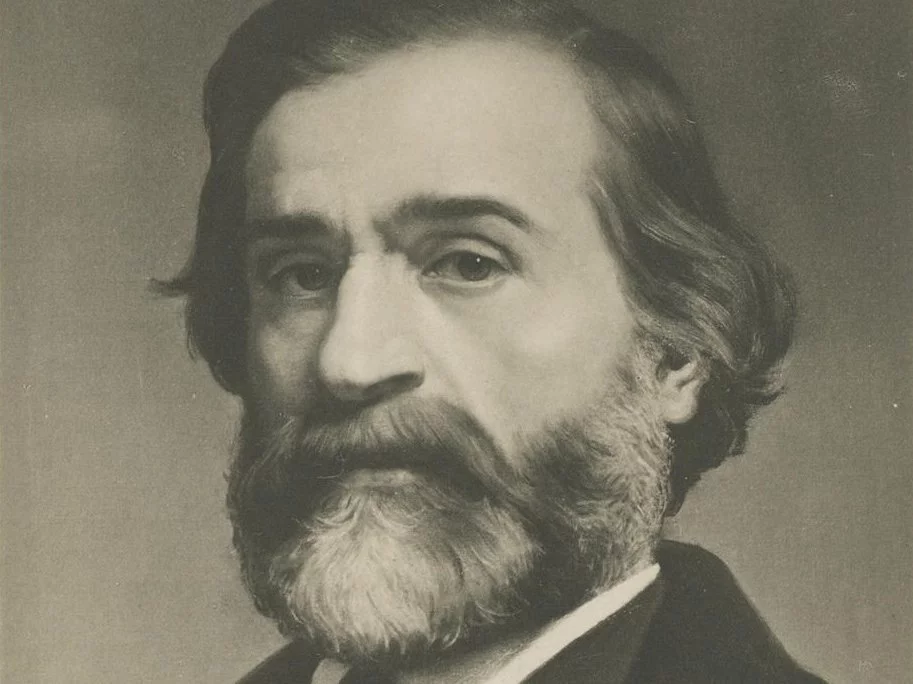

9 Fakten zu Verdi, die Sie noch nicht kannten

»La donna è mobile« können Sie im Schlaf mitsummen, aber wussten Sie, dass Verdi Weinbauer, Abgeordneter und leidenschaftlicher Foodie war?